トピックス

TOPICS

お知らせ

NEW

2025.10.09

【奈良大生が活躍】橿原市にて開催された「第40回 日本女性会議2025橿原」で本学教員が実行委員も務め、学生とともに"だれもが輝く社会づくり"を発信しました。

「日本国はじまりの地から未来へ」のテーマのもと奈良県橿原市で開催された 「第40回 日本女性会議2025橿原」 において本学教員2名が実行委員を務め、分科会等にも本学教員4名と学生が登壇しました。

日本女性会議は、男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るとともに、参加者相互の交流の促進や情報のネットワーク化を図ることを目的とした国内最大級の大会で、奈良での開催は今回が初めてです。"日本国始まりの地"において、古代の女性が活躍して現代では女性の就業率が最も低いという「奈良ならでは」の取り組みを全国に向けて提示する機会ともなりました。

今回の大会では、島本太香子副学長(社会学部 総合社会学科教授:専門分野;女性医学・男女共同参画・ジェンダー生理学)が知見を活かし、実行副委員長を務め、企画運営の中心的役割を果たしました。同時に複数の分科会において登壇・進行を担当しました。10月3日(金)の「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」をテーマにした分科会ではコーディネーターとして議論を導いたほか、「健康・医療」分科会では「性差医療」に関する進行役も務め、医療分野におけるジェンダー課題の重要性とその最新の取り組みについて発信しました。

また、同日の分科会では、他の教員も「日本国はじまりの地から未来へ」のテーマにふさわしく、古代から現代までを領域に、それぞれの専門分野から登壇しました。文学部史学科の渡辺晃宏教授(日本古代史)と文学部国文学科の鈴木喬准教授(上代文学)は、歴史文学の研究を通じて古代の女性像に迫る講演を行い、参加者の関心を集めました。社会学部心理学科 林郷子教授(臨床心理学)は、子どもの支援をテーマにした分科会でコーディネーターを務めました。

2日目の10月4日 (土)には、12:45から「分科会報告」が行われ、各分科会の代表者が議論内容や課題を報告し、未来に向けた「橿原大会の提言」を発表しました。分科会1の報告・提言を島本副学長が、分科会2の報告・提言を鈴木准教授が行い、島本副学長が全分科会の提言を大会長の亀田忠彦橿原市長に手渡しました。

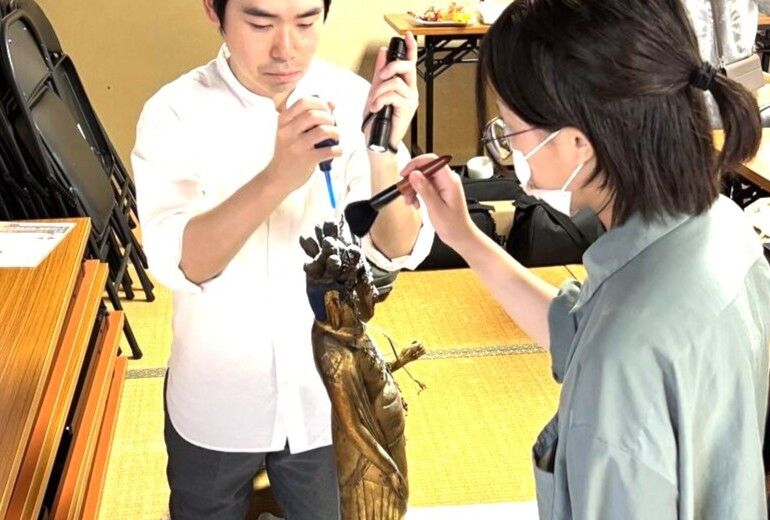

さらに、14:50からのシンポジウムでは、プレイベント「1dayジェンカレ in 日本女性会議2025」の参加者を代表して4名の学生がパネリストとして登壇し、本学の文化財学科1年・岩元優芽さんが、ジェンダーと健康をテーマに発表しました。プレイベント「1dayジェンカレ」は5月24日(土)に開催され、本学の学生が多数参加し、現代社会のジェンダーについて学びを深めました。岩元さんは島本副学長の授業「健康科学Ⅱ」をきっかけに興味を持ち、今後は全学科対象授業の「プロジェクト」を通じて、他の学生とともに情報発信していきたいと話していました。

大会中は、文学部国文学科と社会学部総合社会学科の学生有志も受付や会場案内などを担当してくれました。国文学科の学生は天平時代の衣装で、全国からの来場者を笑顔でお迎えしました。その姿は「日本国はじまりの地」の当時の雰囲気を伝え、来場者にも好評でした。閉会式では、次回(第41回)開催地・香川県丸亀市へのバトンタッチセレモニーが行われ、天平衣装の学生たちが橿原市長や丸亀市の担当者のアテンドも務るなど、式典に華やかさを添えました。

分科会の概要は以下のリンク先からご覧いただけます。

■日本国の始まり その時代を生きた女性たち

https://joseikaigi-kashihara.jp/program/bunkakai02/

歴史学、文学などの研究により明らかになっている藤原京とその時代を生きた女帝を中心とした女性の実像を紹介。

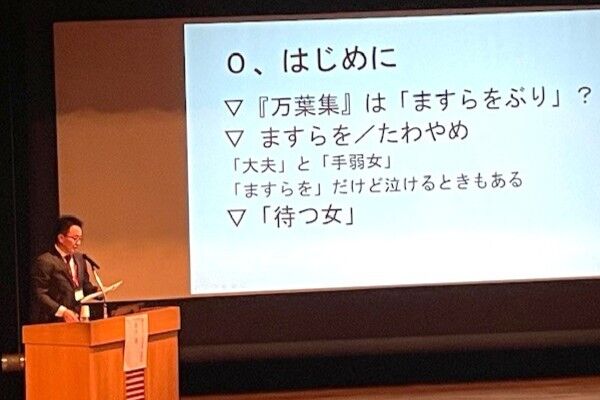

文学部史学科の渡辺晃宏教授が「古代の女帝たちの実像に迫る」、文学部国文学科の鈴木喬准教授が「万葉集にみる古代の女性」と題して講演を行いました。

■子どもの「自分らしさ」と「生きにくさ」をめぐって」

https://joseikaigi-kashihara.jp/program/bunkakai05/

社会学部心理学科の林郷子教授がコーディネーターを担当。

多様な子どもたちが「自分らしく」、社会とつながり安心して暮らせる支え方について検討しました。

■今を生きるあなたに知ってほしい「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」

https://joseikaigi-kashihara.jp/program/bunkakai06/

島本太香子教授がコーディネーターを担当。

年代ごとの健康課題や「次の世代をうむこと」の最新医療を紹介したうえで、正しい知識を持ち、自分らしいライフデザインを選択し、他者を理解し尊重し合える社会のあり方、若い世代の啓発推進について提案しました