地歴甲子園-歴史フォーラム

FORUM

最終結果

<第18回(2024年開催)>

REPORT

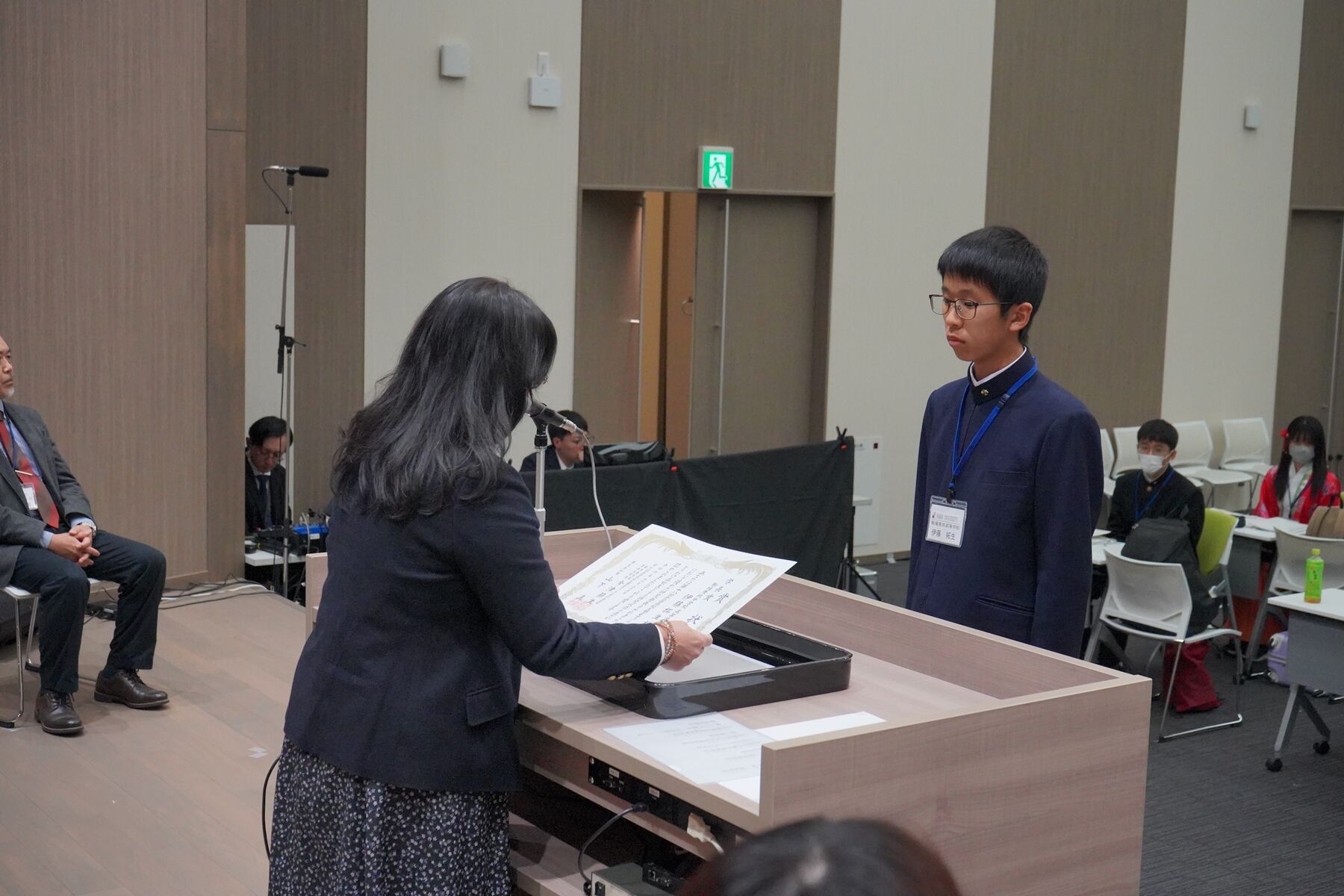

2024年11月23日(土・祝)、24日(日)に優秀賞受賞者を奈良大学に招待し、フォーラムを開催。23日(土・祝)には5校12人(佳作入選者含む)の高校生と引率者が来学、またオンラインで1校1人の高校生に参加いただき、研究発表/表彰を行いました。会場エントランスでは、佳作に選ばれたレポートのポスターを掲示し、うち1校1人が来学して発表しました。

研究発表では、優秀賞の生徒たちがそれぞれの研究についていきいきと発表し、素晴らしい成果発表の場となりました。

最終審査の結果、学長賞、知事賞が決定しました。受賞された皆さん、おめでとうございます。

最終結果

学長賞

駒場東邦中学・高等学校

伊藤 拓生さん

研究タイトル

新発見の山城「赤柴城」の存在意義

-その立地と縄張りの比較分析-

知事賞

長崎県立壱岐高等学校

東アジア歴史・中国語コース2年

歴史学専攻

片野 一帆さん、後藤 健さん、須賀 干城さん、丸山 隼平さん

研究タイトル

興原古墳の石材運搬に関する研究

―古墳時代社会解明への道しるべ―

優秀賞 研究発表

※高等学校等コード順に掲載

駒場東邦中学・高等学校

伊藤 拓生さん

研究タイトル

新発見の山城「赤柴城」の存在意義

-その立地と縄張りの比較分析-

岐阜県立関高等学校

地域研究部

土本 徳哉さん、森 翔吾さん、岩原 知哉さん、渡辺 俊太さん、佐藤 孝亮さん

研究タイトル

戦国・織豊期における飛騨川流域の製材と運材

講評

本研究は織田信長が東美濃地域においてどのような産業振興を行っていたかという問題意識を出発点として飛騨川流域における製材および運材物流に関する様々な側面を検証することで地域の産業および文化の歴史を多角的にとらえようとした探索的研究である。評価できる点として自治体史等資料を調べた上で、実際に使用された木材および棟札を調べることにより飛騨川経由で当時どのような物流および経済網ができていたかを指摘している点が挙げられる。また美濃地域を超えた広域の神事芸能に着目し当時の鍛冶技術の重要性とその伝達経路となった川の流通権について考察している点は興味深い。ただし探索的であるがゆえにややまとまりに欠ける点は否めない。今後それらが集約され新たな視点と発見につながることを期待したい。

京都府立鴨沂高等学校

京都文化コース2年生

:石川 健志朗さん、岩﨑 紗良さん、上田 彩夏さん、大橋 雫さん、小田原 チヨさん、酒井 謙さん、竹内 景翔さん、田中 咲さん、中村 明莉さん、樋口 仁子さん、牧原 佳乃子さん

研究タイトル

本校が所蔵する明治時代の西洋画の作者について

講評

本研究は、発表者の在籍する学校(鴨沂高等学校)が所蔵する明治時代の西洋絵画について、これまで『図録』で作者とされている人物とは異なった作者であることを、実証的に論考したものである。まず、教室など身近なところに展示されていた絵画の作者に疑問をもち、次に仮説を立てて、様々な資料を駆使して論理的に実証してゆく方法は、謎解き小説を読んでいるような高揚感があった。また、明治時代は西洋絵画の黎明期であるが、女性芸術家の活躍の場が限られていた時代である。そうした時代に活躍をしていた白川幸という、ほとんど知られていない女性画家にスポットと当てたところは、美術史及び女性史研究にも貢献する可能性を秘めている。鴨沂高等学校は歴史的伝統のある学校なので、これからもこうした新発見に期待したいと思う。

愛媛県立松山北高等学校

郷土研究部

森川 晴仁さん、岸本 美花さん、岡部 美紀さん、森貞 裕太郎さん、谷口 凱星さん、山住 悠理さん

研究タイトル

松山市に伝わる小野小町伝承の謎を解く

講評

本研究は、松山市小野谷地区に残る小野小町伝承の成り立ちと特徴について、「なぜ梅元寺に伝承が伝わったのか」「伝承と地区名の関連性」「伝承の伝播者は誰か」「伝承が小野谷に伝わった時期はいつか」という4つの問いを立てて解明に取り組んだ成果である。民俗学の祖として名高い柳田国男の著作を足がかりとして、近世・近代に編まれた文献史料の調査と現地調査を組み合わせ、伝承の成り立ちに迫る手法は手堅い。地名との関連性や伝播者については、全国の伝承地に視野を広げて探究した点も高く評価できる。また、伝承の重要な構成要素として「南無薬師の歌」に着目して、小野谷への伝播に至る変遷の過程を跡づけた部分も目を引いた。本研究は、歴史学・民俗学・国文学などにまたがる学際性を有し、いろんな目線から学び教わることの多い内容であった。

長崎県立壱岐高等学校

東アジア歴史・中国語コース2年歴史学専攻

片野 一帆さん、後藤 健さん、須賀 干城さん、丸山 隼平さん

研究タイトル

興原古墳の石材運搬に関する研究

―古墳時代社会解明への道しるべ―

講評

本論文は、地元・壱岐所在の巨石古墳・興原古墳を取り上げたもので、明治時代に古代と同じ修羅で石材を運んだ岩手県南三陸町での民俗例とを比較することによって、興原古墳の石材運搬の様相に切り込む意欲作である。古墳石室に用いられた巨大な石材をどうやって運んでいたのかという多くの人が一度は持つ身近な疑問に対し、それを地域や時代を超えた大きな視点で分析していく点、さまざまな要素を取り上げつつ緻密に運搬方法に迫る点には、ダイナミックさかつ堅実さ両方が感じられる。また、地質や地形を踏まえ、運搬ルートやそれにかかる人数や時間などの古墳時代の具体相を復元しただけにとどまらず、現代との関連まで視野に入れているのも印象的であった。興原古墳だけでなく他の古墳、さらには他地域についても対象を広げていくなど、さらなる研究の展開も期待したい。

講評

本稿はCS立体図より読み取れた地形から"新発見の山城"を地名から"赤柴城"と呼び、その用途や持ち主を推測したレポートである。この一帯は現在の市政では長野市松代町である。赤柴城の北方には川中島の古戦場があり、南には上田城がある。松代から上田へは、千曲川沿いの平坦な道とこれとは別の山中を抜ける急峻な道がある。赤柴城や記載された城々は後者の急峻な道を睥睨する山中に配置されている。上田城は真田氏の居城として有名であり、さらに南方には武田氏の躑躅ヶ崎館があった。本論者は城の構造より武田氏の城ではないかとの推論を立てレポートを書いた。赤柴城の山中を北に出たところには古墳が数多くあり、この地は古くから信濃の支配者に知られていた。彼らにとってこの地や道は松代から上田への抜け道、あるいは本論者の述べる撤退路、もしくは松代から上田へ川沿いに進軍する敵を誘い込んで松代と上田から挟み撃ちにする拠点とも考えられる。そのような城々の一部を発見したことは意義深い。