学部・大学院

FACULTY

文学部 / 国文学科

DEPARTMENT OF JAPANESE LITERATURE

文学との出会い、そして新しい言葉の世界へ

歌や物語として、先人たちが伝承してきた薫り高き日本の文学の数々・・・。

その背後にあった古来の人々の命の輝きや深い洞察、遊び心やユーモア、さらには古典を踏まえた現代の言葉や文学。

それらを巡る文化の華やぎなどについて系統的に学び、人生の礎となる自らの言葉の世界を確立するための知性と人間性を育みます。

学びのポイント

日本の言葉・文化を系統的に学ぶ

「言葉」「物」「表現」を巡るコースを設定。

各自の関心や興味に応じて他分野を横断的に学べる自由度の高いカリキュラムです。

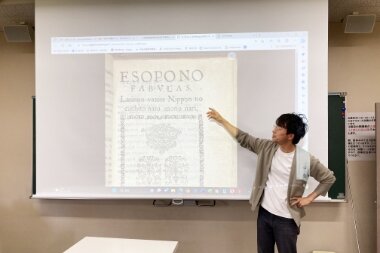

体験型授業や学科企画などを通して「本物」を体感する

先人たちが遺してくれた貴重な資料に触れたり、見る・聞く・食べるといった

経験を積むことで、文字だけではわからない豊かな世界を知ることができます。

国文学科での学びを活かした就職をサポート

社会に出てから必要な能力を国文学科の学びから育てます。また、国語の先生や司書、日本語教師を希望する人のために特別講義を実施するなど、さまざまな面でサポートします。

学びのフィールド

国文学の研究方法を基礎から学び、教員や学生同士での積極的な議論を通して、言葉の世界への理解を深めます。

さらに、さまざまな実地見学や実習を通して本物に触れ、生きた学問を身に付けます。

日本語

日本語の音声や文字、語彙や文法の実態について、その歴史的展開や各地の方言なども視野に、多角的に学びます。これによって、世界を形づくる言語と、それを取り巻く文化や人間を深く理解できる力を養います。

古典文学

文献資料に対する基本的な力を身につけ、『万葉集』『伊勢物語』『雨月物語』などの古典作品を専門的な視点で読み解きます。神話の時代から江戸時代まで、全時代的に学べ、興味関心にあわせて研究テーマを選ぶことができます。

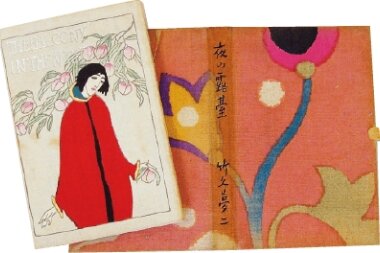

近現代文学

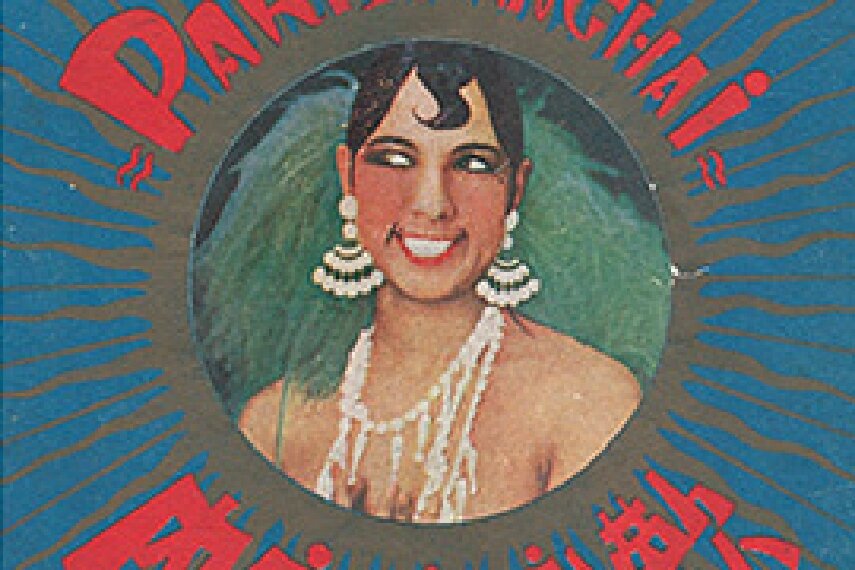

芥川、太宰などの近代の文豪から現代作家までを幅広く扱います。作品をメディア、思想、文化など様々な角度から読み解きながら、作品を深く解釈するだけでなく歴史や文化を読み解く力を養います。

伝承文化

能や狂言などの古典芸能は、過去から現在に伝えられてきた文化的な遺産であり、声や動きで古典の世界を表現します。古典芸能の鑑賞を通して、目や耳で体感し、想像力を働かせ、日本文化や古典の面白さを学びます。

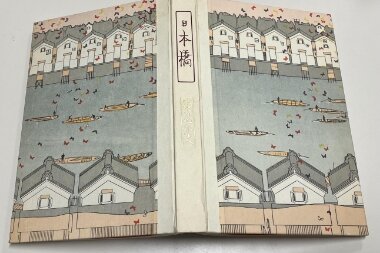

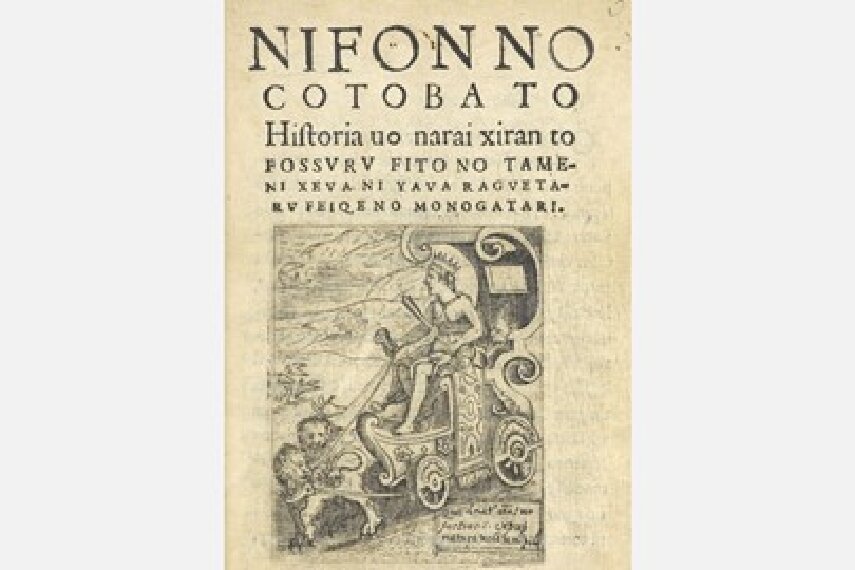

出版文化

江戸時代以降、文学作品は印刷技術の成長・発展とともに、商品として広く流通し、多数の読者を獲得してきました。版本や活字本などの〈本物〉に触れながら、文学作品を「出版」という視点から考えます。

表象文化

メディアの発達は私たちに多様な表現形式を与えてくれました。しかしその基本にあるのは〈言葉〉です。映像・美術・音楽・Webなどを素材に、言葉を巡る現代文化の多様性と、次世代の言語表現の可能性を探ります。

カリキュラム

1年次

必修科目で研究の基本的な方法論を学ぶ

これから学んでいくことの基礎的知識だけではなく、文献の読み方やレジュメの作り方、レポートの書き方、プレゼンテーションの仕方など、基本技術を身につけます。

2年次

作品やことばを深く読み解く力を身につける

「国文学講読」を通して、作品やことばを深く読み解く力を身につけます。また「平安文学論」や「現代日本語論」などの選択科目では、文学や語学の専門的な知識を習得します。

3年次

研究手法や論文制作の方法を学ぶ

「国文学演習I・II」を通して、各分野の研究手法や論文制作の方法を学びます。2年生までの学びを発展させた、より専門性の高い研究を目指します。

4年次

研究テーマを決定し、卒業論文を制作

4年生の中心課題は卒業論文です。「国文学演習III・IV」を通して指導教員の指導を受けながら、4年間の集大成として自らの研究を卒業論文にまとめます。

必修科目

- 学問と社会

- 基礎演習

- 国文学の世界

- 言語文学

- 国文学講読

- 国文学演習 I、II

- 国文学演習 III、IV

- 卒業論文

選択科目

【A群】

- 国文学史

- 国語学概論

- 古典文学概論

- 近代文学概論

- 現代文化論

【C群】

- 実地見学踏査

- 伝統芸能鑑賞

【A群】

- 中国文学概論

- 日本語の歴史

【B群】

- 神話伝承論

- 平安文学論

- 中世文学論

- 近世文学論

- 近代小説論

- 現代文学論

- 古典日本語論

- 現代日本語論

【C群】

- 日本語教育論

- 言語情報処理論

- 中国文学講読

- 身体表現実習

- 資料調査実習

- 文芸創作実習

【B群】

- 書物論

- メディア文化論

- 比較交流論

- 和歌歌謡論

- 近代詩歌論

- 国文学特殊講義

- 国語学特殊講義

【C群】

- 書道

- 書物出版学実習

- 編集実習

※2025年度のカリキュラムです

授業ピックアップ

実地見学踏査

机で学ぶだけが学問ではありません。文化の中心地だった奈良には、平城宮跡や寺社など学ぶべき教材が多くあります。奈良を「歩く」「見る」「聞く」などの体感を通じ、知識を実感に変え、文学の理解を深めます。

伝統芸能鑑賞

日本の伝統芸能である人形浄瑠璃(文楽)・歌舞伎を、実際に劇場で鑑賞します。この授業では、伝統芸能への理解を深めるとともに、その魅力を発信するための教養を身に付けることを目的としています。

神話伝承論

日本の神々は、喜怒哀楽が豊かで、恋も嫉妬もし、実に人間らしく描かれます。神話は文学であり、読むことで、心のありようや、現在に通じる日本文化も見えてきます。神話って何?から始め、古事記神話を学びます。

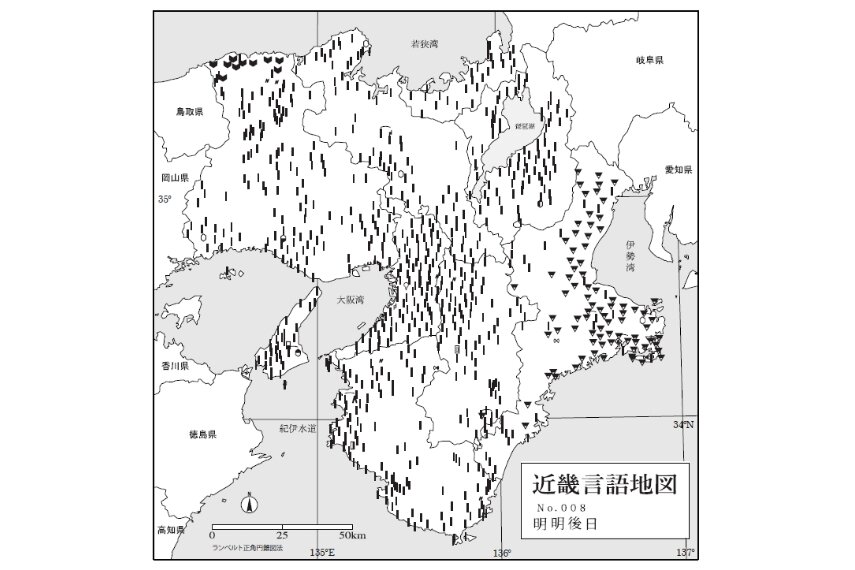

現代日本語論

日本には多くの方言が存在します。共通語と、また近接する地域とどのように異なっているのか、その特色について学びます。方言の地理的な分布状況から言語変化の軌跡をたどり、方言の変遷と日本語の将来を探ります。

日本語の歴史

古い時代の日本語の姿はどのようなものだったのか? どのような変化を遂げ今に至るのか? そして、それらは何故わかるのか? そのような日本語の歴史にまつわる 「?」 を、ひとつひとつ解き明かしていきます。

現代文化論

現代の多様な社会・文化事象と、近現代文学の関係性について学びます。それによって文学を多角的に捉える視座を獲得し、より深い理解力を身につけます。

国文学講読

作品やことばを深く読み解く力を身につける授業です。奈良時代から現代まで、各時代の授業を興味にあわせて選ぶことができ、資料の内容を深く理解することはもちろんのこと、成立した時代背景や文化などを学びます。

演習

2年生までの学びを発展させ、専門性の高い研究方法を身につけます。発表や発表資料作りだけでなく、自分で問題点を見つけ、答えを見出すことを目的としており、社会に出ても重要なスキルを身につけます。

教員メッセージ

学科紹介動画

体験型講義、模擬授業など

体験型講義「浮世絵を摺る」-江戸の出版文化の魅力-

中尾 和昇准教授

外地文学とその時代

木田 隆文教授

江戸時代の『黄表紙』と出版

中尾 和昇准教授

古典の本文は変わる

穴井 潤講師

「日本語の歴史」

山田 昇平准教授

「近代小説論」

光石 亜由美教授

「神話伝承論」

鈴木 喬准教授