学部・大学院

FACULTY

文学部 / 地理学科

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

自然現象や人間活動を総合的に捉え、地域の問題を解決する

風景や風土、歴史や文化、住民生活など、地域の自然や人の特性・関係性を探ります。

自然災害、環境問題に関する授業や、GIS等の先端科学技術を駆使した授業もあり、複雑化する社会や地球環境について学べる学科です。

学科ニュース

-

7月19日(金)に外部講師による特別講義(学内限定)を開催しました。

-

奈良県立高田高等学校で「夏期実力養成講座:防災(地理総合)」を実施

-

「GIS Day in 奈良 2024」を7月28日(日)のオープンキャンパスに合わせて開催

-

酒井ゼミの学生一同が近畿都市学会2024年度大会(2024年7月13日)で研究報告を行いました。

-

大巡検の実施報告(木村ゼミ):北海道稚内市・礼文町など道北で実施しました。

-

赤目四十八滝にフィールドワークに出かけました(木村ゼミ)

-

大巡検の実施報告(羽佐田ゼミ):神奈川県小田原市・箱根町・真鶴町で実施しました。

-

奈良県中央卸売市場にフィールドワークに出かけました。

-

4年生の和泉祥太さんが独立行政法人国立青少年教育振興機構から表彰されました。

-

令和5年度長崎県高等学校・特別支援学校教育研究会地歴・公民部会地理分科会研究大会にて、木村教授が講演します(2023年12月1日)

学びのポイント

文系・理系を横断的に学ぶ

地形、気候、都市、農村、観光、歴史、経済、社会、文化、交通、情報など、各専門分野の教員が充実。文系・理系のジャンルを超えた総合的な探究ができます。

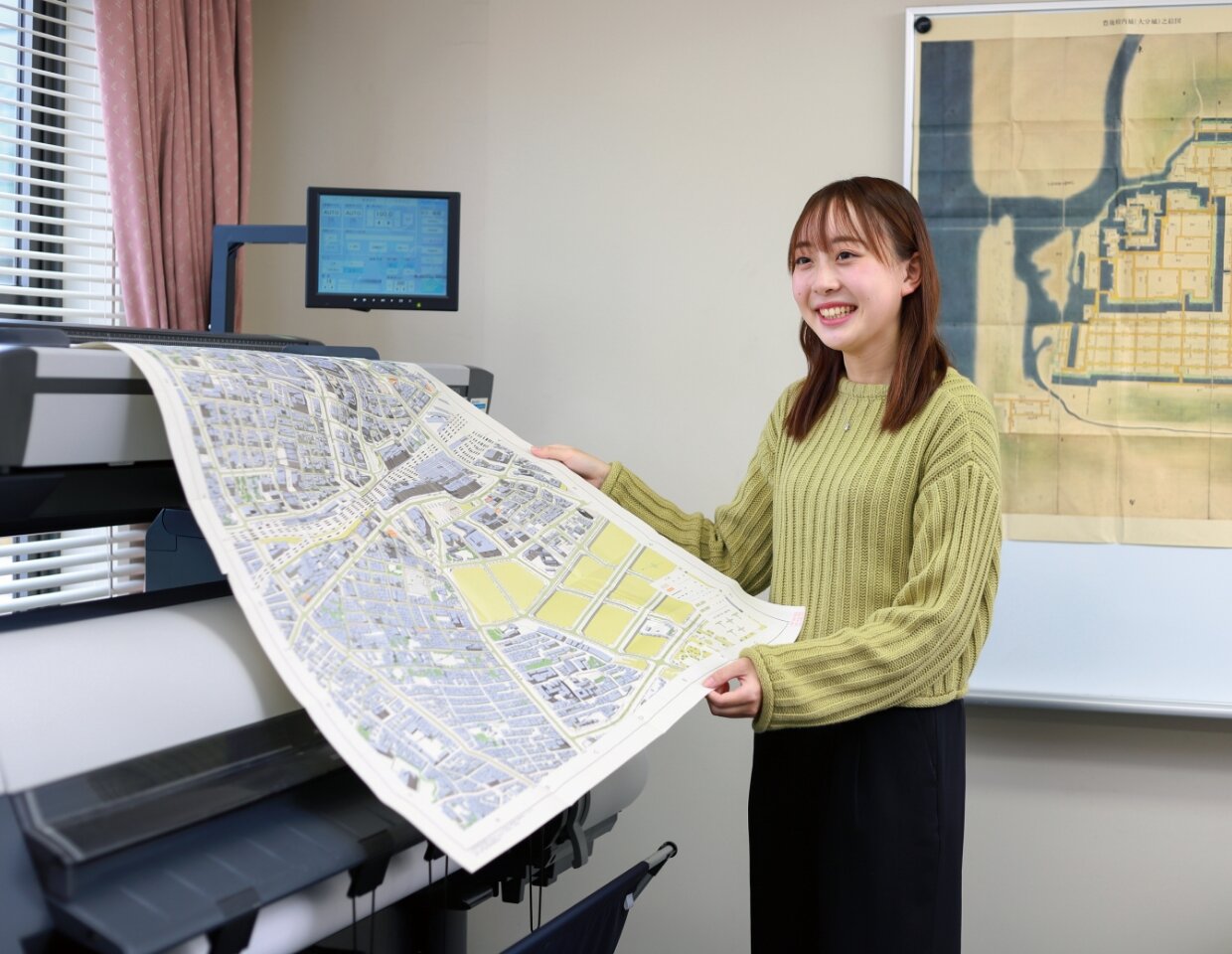

地図の使い方からGISまで徹底的に学習

地図や空中写真などの収集・活用から、地理情報システム(GIS)まで、地理学研究に必要な基礎的技術を徹底的に学びます。

充実のフィールドワークで、学びを深める

「海外研修」「国内巡検」「日帰り巡検」「野外調査」など、充実のフィールドワークを展開。現地で学びを深めます。

学びのフィールド

国内外を問わず、野外での観察や測定を積極的に実施するなど、生きた地理学を学びます。

「都市農村・観光交通コース」「歴史的まちなみ・景観文化コース」「地球環境・自然災害コース」「GIS・データサイエンスコース」の4コースから構成されたカリキュラムで学生の独創的な発想や思考を育みます。

都市農村・観光交通コース

日本の諸地域では高齢化・過疎化・買い物難民といった問題が深刻化しており、解決への糸口が必要です。諸地域の特徴を学び、まちづくり・まちおこしによる地域活性化について考えます。

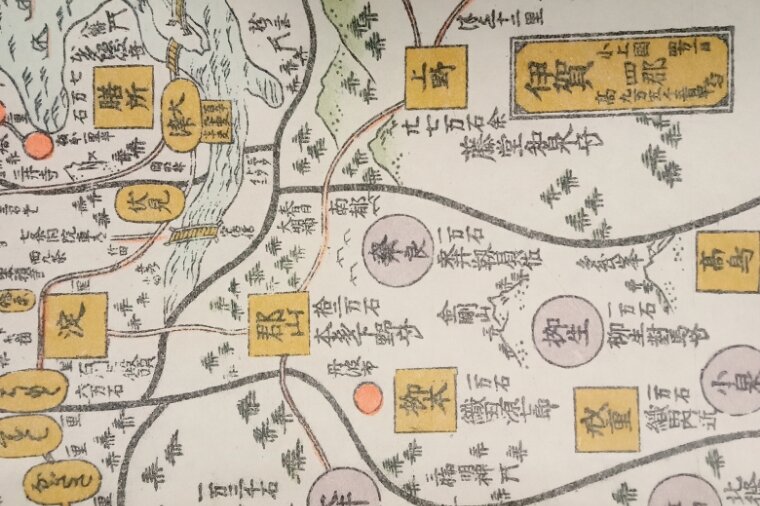

歴史的まちなみ・景観文化コース

国際化が進む日本では、歴史や文化に関する正確な理解が必要です。絵図や古地図などを使って、過去の人々の暮らしでみられた空間的な位置関係を学び、地域における文化の特徴について考えます。

地球環境・自然災害コース

地震・津波・洪水といった自然災害が生じた際に、被害を最小限に抑えるための対策が必要です。地形や気候など自然環境に関する知識を学び、里山や平野など、人々の生活する地域の自然環境について考えます。

GIS・データサイエンスコース

高度情報化社会では、数多くのデータが時々刻々と蓄積されており、高度なデータ解析の能力が必要です。地理情報システムなどを使用した空間解析手法を学び、またその結果を分かりやすく伝える能力も身につけます。

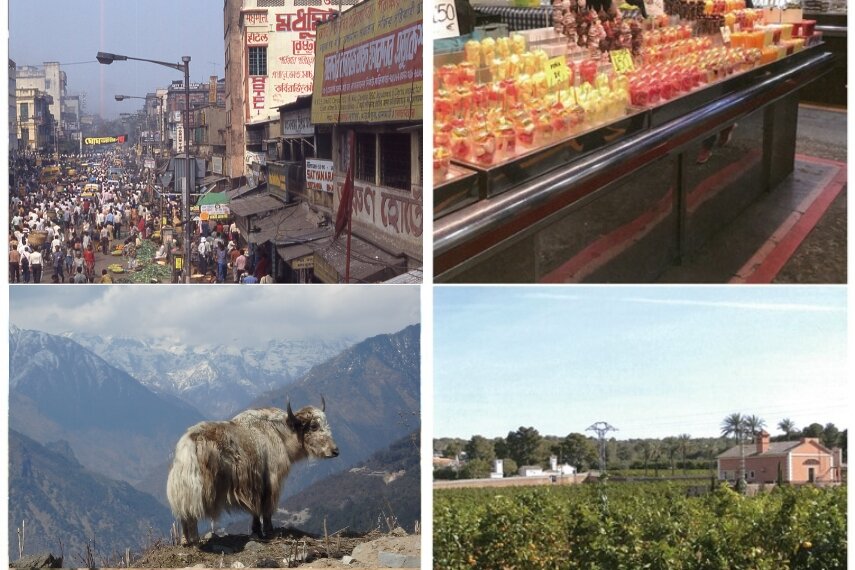

海外研修

これまでインドネシアやベトナム、ネパールに韓国、イタリアとクロアチア、太平洋のパラオに進化論で有名なガラパゴス諸島、エジプトの砂漠や熱帯のアマゾンなど、様々な国と地域で現地研修を実施してきました。

国内巡検

2年ゼミでは日帰り、3年ゼミでは3~4泊のフィールドワークを実施します。学生主体で計画を立て、興味関心に沿って様々な地域調査を展開。現地の自然や人々との触れ合いは、地理学科での貴重な体験になります。

授業ピックアップ

地理学入門

地形、気候、都市、農村、歴史、経済、社会、文化、交通、情報など、地理学諸分野の概要を、都市農村・観光交通、歴史的まちなみ・景観文化、地球環境・自然災害、GIS・データサイエンスの4コース、教員の研究テーマやゼミ紹介を通じて学びます。

地理学実習

地理学を学ぶ上で基礎的な知識と技術を、小クラスに分かれて習得します。具体的には、地図作製の基礎知識や地形図の利用、自然環境の捉え方の基本や統計処理による地域分析などを通して、地域調査の手法について学びます。

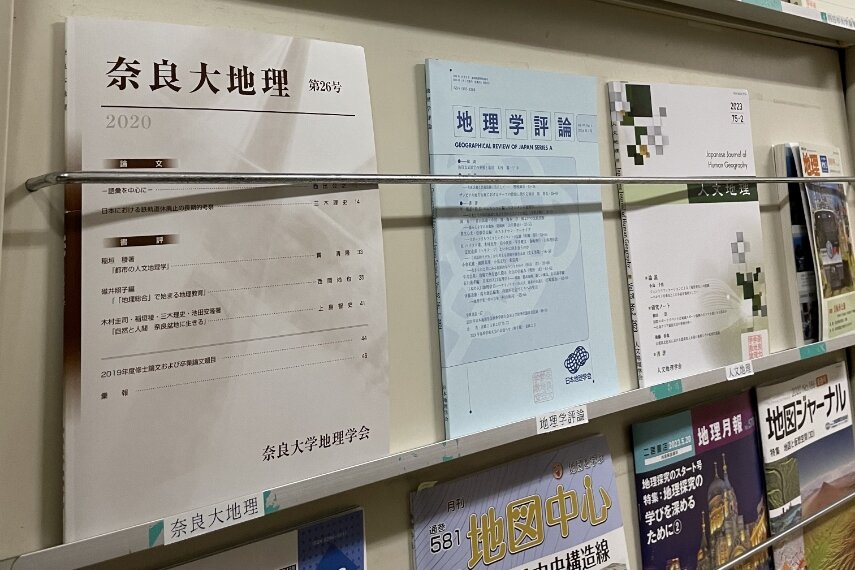

地理学講読・調査法

地理学文献の探し方や読み方、調査法の基礎を学びます。各自が興味をもつテーマに関する文献を読み、まとめ、発表を行います。また、アンケートや聞き取りなど、地域調査に必要な基礎的知識・技能を身につけます。

地理学地域調査演習

ゼミごとに実施される数日間のフィールドワークを通して、1年次から培ってきた知識と技能をさらに実践的に学びます。地図・史資料等の収集方法や扱い方、様々な地域調査手法、データ整理・分析方法なども学びます。

人文地理学

地表上で生じる人文現象を総合的に考える人文地理学は、多様なテーマを扱う非常に間口が広い学問です。講義では、すんなり馴染めるように、テーマを厳選し分かりやすく解説します。

観光交通地理学

観光分野では観光の語源や観光と旅行の相違、交通分野では交通の類義語や距離と時間の関係など基礎から掘り起こし、近年話題になっているトピックも取り上げるようにしています。

歴史地理学

地理学科が数多く所蔵する絵図や旧版地形図を使って、扱い方や分析方法を学習します。それらに描かれた過去の地域像から私たちが見ている現代の地域の成り立ちを知り、地域問題の解決にむけて糸口を見つけ出します。

応用地図技法

さまざまな情報源から入手した地図データや統計データを、GIS(地理情報システム)で利用するための方法について学び、また、地域の特色を調べるための資料として役立つ主題地図などを作成する力を養います。

教員メッセージ

学科紹介動画

模擬授業

「GISデータ分析技法」

芝田 篤紀講師

「歴史地理学」「地域調査演習」

土平 博教授

「気候学」

木村 圭司教授