入試ニュース・トピックス

TOPICS

お知らせ

NEW

2025.07.26

7/13(日)にオープンキャンパスを実施しました!

7月13日(日)に【高校生・受験予定者対象】オープンキャンパスを開催しました。

当日は初夏に相応しい快晴となり、今回も日本各地から多くの高校生・保護者の皆さまにご参加いただきました。ありがとうございました。

今回のオープンキャンパスは、ウインドオーケストラクラブ(吹奏楽)によるウエルカムコンサートのほか、体験講義や出版文化に関する展示・解説、絵巻物の取り扱い体験、心理学実験体験、盾形銅鏡キーホルダー制作などの学科イベントのほか、同日企画として学校法人奈良大学創立100周年記念・通信教育部開設20周年記念事業の公開講演「阿修羅のひみつ」を開催し、約800名の方が来場されました。

全国から学生が集う奈良大学。「一人暮らしはどんなだろう?」「奈良ってどんなところだろう?」といったことにも、先輩や教職員が親身になってご説明します。気になっていることがあれば、ぜひオープンキャンパスに参加して、奈良大学の先生や学生とお話をしてみてください。

次回以降は7月27日(日)、8月24日(日)に開催。いずれも10時開始です!皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

【学科企画(学科相談・展示、体験講義)】

各学科の展示・相談ブースでは、参加者からの質問に教員が丁寧に対応し、学科の学びの特長を紹介しました。また、学生スタッフが資料や実習器材について解説。"好きなことを深めている"学生が講義や実習での実体験も交えてご説明するとともに、講義以外の学生生活に関するご質問等にもお答えしました。

体験講義は大学の講義を実体験できる、絶好のチャンスです。第一志望の学科だけでなく、複数の講義を受講する参加者も数多く見受けられました。

文学部 国文学科

【学科相談・展示】辞書の世界/ 本とブックデザインの近代

【概要(辞書の世界)】

辞書という書物は、私たちにとって非常に身近なものにもかかわらず、ちょっととっつきにくいと思われるかもしれません。しかし、よくよく読んでみると、とても人間味あふれる、個性的な書物です。また、日本の辞書の歴史は古く、少なくとも9世紀にまで遡ります。しかも、江戸時代の辞書の辞書となると、現代でも簡単に手に取れるほど、広く流通しました。この展示では、新旧・和洋の様々な辞書を一堂に会し、なかなか知られることのない、辞書の世界へとご案内します。

【概要(本とブックデザインの近代)】

芥川龍之介「羅生門」や太宰治「人間失格」など、教科書や国語便覧に載っている有名な小説家の本から、少々マニアックな書籍まで、日本近代文学の書籍・雑誌を展示します。

【体験講義(午前)】消された書物― 〈発禁本〉にみる日本の出版と社会 ―

【講師】木田隆文教授(日本近現代文学)

【概要】「発禁本」とは、政府や軍、警察などの権力から発行を禁止された本のことです。講義では、その貴重な実物を手に取っていただきながら、書物のたどった運命を感じてもらえればと思います。

【体験講義(午後)】江戸の絵入小説「黄表紙」の魅力―山東京伝を中心に―

【講師】中尾和昇准教授(日本近世文学)

【概要】「黄表紙」は、江戸時代後期に一大ブームを巻き起こした絵入小説です。昔話や説話などの古典的世界に江戸の庶民文化を融合させ、そのギャップから生み出される馬鹿馬鹿しいまでの笑いが、江戸の人々の心をとらえました。今回の講義では、山東京伝の作品を通して、笑いに満ちた黄表紙の魅力に迫ります。

文学部 史学科

【学科相談・展示】実物の史料に接しよう!

【概要】古代の木簡や正倉院宝物図、中世の武将の手紙、江戸時代の古文書、中国の古地図、古代エジプトのパピルスなどなど、史学科で所蔵している実物の史料に接して、歴史の面白さと奥深さを「体感」しよう!

【体験講義】ホンモノの古文書から、歴史の常識を疑おう!

【講師】木下光生 教授(日本近世史)

【概要】史学科には、江戸時代を中心として、ホンモノの古文書がたくさんあります。そうしたホンモノの古文書に実際に触れながら、中学校や高校の教科書に描かれる「歴史の常識」とは異なる歴史像を一緒に考えていきましょう!

文学部 地理学科

【学科相談・展示】「地理学の魅力」

【概要】地理学は非常に間口の広い学問と言われます。この地理学の具体的なイメージを持っていただくために、各種地理資料を提示いたします。具体的には、自然、環境、都市、農村、歴史、交通、観光、情報などの各領域の資料を展示します。

【体験講義】近鉄奈良線の成立をめぐって

【講師】三木理史 教授(交通地理学、歴史地理学)

【概要】近鉄は大阪電気軌道を前身として多数の鉄軌道を合併して成立しました。その創業路線である奈良線を中心に、その成立過程を再考してみたいと思います。

文学部 文化財学科

【学科相談・展示】古代の遺物の見方

【概要】古代の遺物の取り扱い方を学び、文化財学科の魅力を体験します。

【体験講義】絵巻-平安時代のアニメーション?

【講師】原口志津子 教授(日本美術史、説話画)

【概要】平安時代に制作された国宝「伴大納言絵巻」について、内容、制作背景についての講義を受ける。講義後、実際に複製品の絵巻を巻いてみる。

社会学部 心理学科

【学科相談・展示】 「探検しよう!心理学の世界」

【概要】心理学の実験や実習で使用する機器を展示しており、実際に心理学実験や心理テストを体験することができます。心理学科の教員や学生もおりますので、奈良大の心理学科がどんなところなのか、気軽に質問してください。

【体験講義】人とのかかわり ~社会的スキルって何?~

【講師】礒部 美也子 教授(発達臨床心理学、言語発達障害学)

【概要】社会的スキルは他人と良い関係を築き、社会に適応するために必要な能力のこと。日常生活の中のちょっとしたことを再考してみましょう。

社会学部 総合社会学科

【学科相談・展示】「盾形銅鏡キーホルダーの制作体験とAIによるスマホ依存判定」

【概要】総合社会学科では、情報・通信の先端技術を駆使した授業も行っています。今回はその一端をお見せします。事前に3Dプリンタで出力したものから作成したシリコン型を使って、盾形銅鏡キーホルダー作りを体験できます。作成したキーホルダーは、記念品としてお持ち帰りください。

【体験講義】ドラッグストア再編から見た流通チャネルのイノベーション

【講師】倉光巖 教授(会計学、経営学)

【概要】ドラッグストア業界の売上高1位と2位が合併した。その帰結が流通チャネルのイノベーションに繋がり、大手スーパーマーケットのアジア進出戦略の一環であることを講義する。

【クラブ・サークル紹介 /『教えてセンパイ!』コーナー】

ウインドオーケストラクラブ(吹奏楽)が正面玄関でウエルカムコンサートを開催しました。また恒例イベントとなった「学生によるクラブ・サークル紹介」も実施。今回は、弓道部、硬式野球部、フットサルサークル等が学内各所で練習して参加者に活動の様子を見学していただき、奈良大学たびてつ、城郭研究会、心の探究会が教室において参加者への説明を行いました。活動内容が学科での学びに関連したクラブ・サークルが多いことも本学の特徴の一つで、今回は地理学・考古学・心理学関連のサークルが参加してくれました。このように、正規授業だけでなく課外活動でも関心のある分野を探究してる学生が多数在籍しています。

また、クラブ以外の普段の生活など色々なことを楽しくお話ししてもらう「『教えてセンパイ!』コーナー」も、学生自治会執行委員会の学生により実施しました。

大学紹介「15分で分かる奈良大学」

本学入学アドバイザーが15分間で奈良大学の魅力をお伝えする企画で、各学科で学べる内容、周辺環境などを簡潔にご紹介。今後も毎回実施予定です。

入試紹介「20分で分かる今年度入試」

入学センター長が、今年度入試(2026年4月入学者対象)で実施する全ての入試制度をご紹介しました。また、各入試制度についてのご相談は、入試相談コーナーや学科相談ブースで対応いたしました。

就職支援紹介「10分で分かる就職支援」

本学キャリアセンタースタッフが、就職内定先、就職状況、支援体制などをごご紹介するとともに、卒業生インタビュームービーも上映しました。

【入試相談/各種相談】

入試に関するご相談はこちらです。参加者からの質問に入学アドバイザーが丁寧に対応しました。また、奨学金、キャリア支援、資格取得についてのご相談は「各種相談ブース」にて専任スタッフが応対しました。

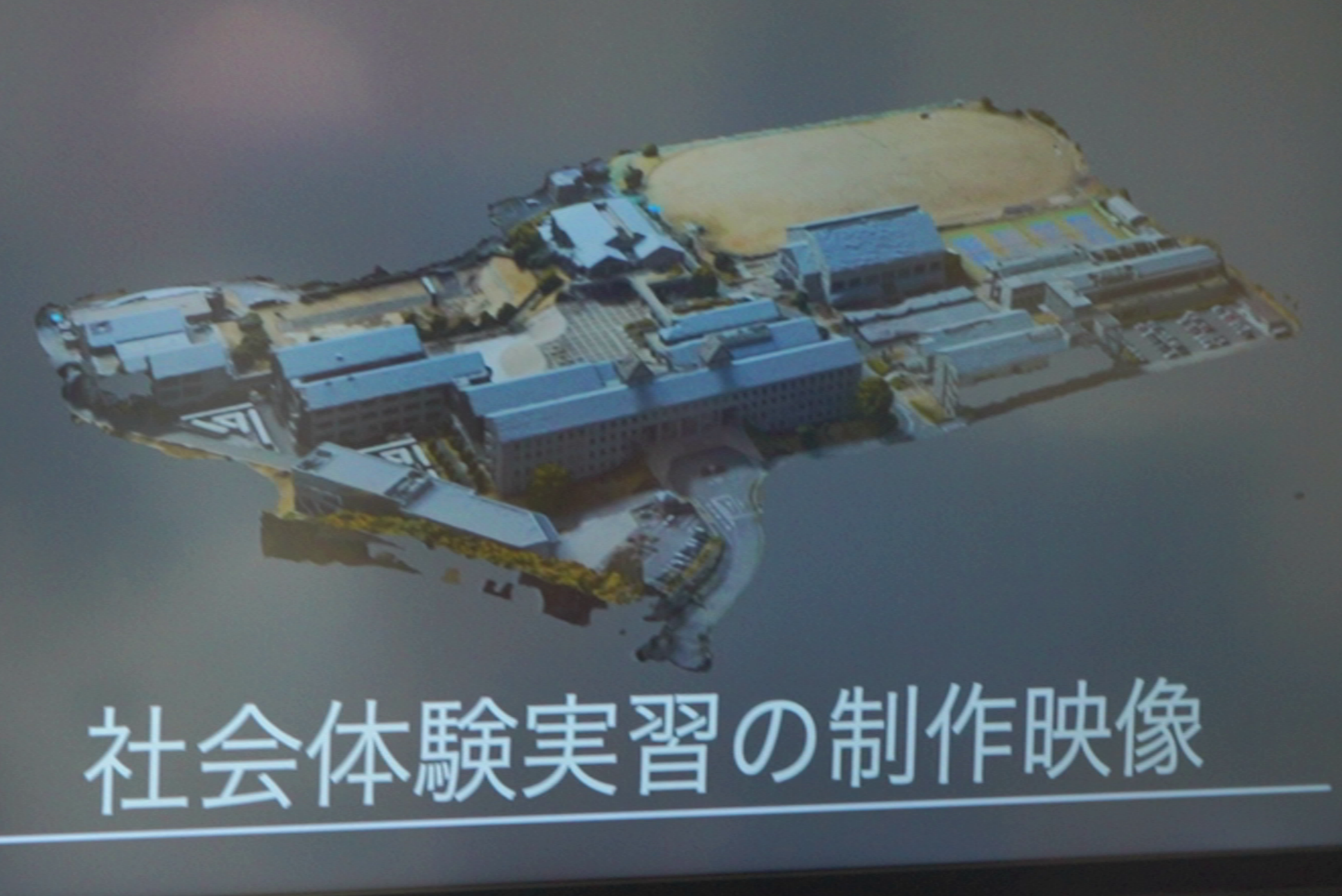

【キャンパスツアー】

約40分で奈良大学をご案内する企画です。展望ラウンジ、図書館、令和館など奈良大学ならではのスポットもご紹介しました。図書館では仁王像についてもご紹介しました。本学はほぼ全ての施設が屋根付き通路でつながっているので、日差しをあまり気にせず各施設を巡ることができました。

【同日企画】図書館企画「-紙媒体の世界-」/博物館企画「阿修羅のひみつ」関連展示

図書館では「-紙媒体の世界-」という同日企画を実施しました。また、博物館においては「阿修羅のひみつ」関連展示をご覧いただきました。

【同日企画】講演会「阿修羅のひみつ-天平の至宝をみらいにつなぐ-」

講堂では、学校法人奈良大学創立100周年記念・通信教育部開設20周年記念事業として公開講演「阿修羅のひみつ」を開催しました。奈良大学では、興福寺と協力して、X線CT、3Dプリンタ、AIなどの最先端デジタル技術を活用しながら、阿修羅像をはじめとする興福寺乾漆像を調査してきました。この調査結果を、未来を担う学生や学外の方々に分かりやすくお伝えする機会として今回の講演会を企画しました。