トピックス

TOPICS

学科トピックス

NEW

2025.10.27

【国文学科 トピックス】授業で大神神社や三輪山周辺を散策しました。

10月19日、授業「実地見学踏査」(担当;国文学科准教授・鈴木喬先生〔上代文学〕)にて、三輪山周辺を散策しました。

(※写真掲載について、桜井市立埋蔵文化財センター様、大神神社様の許可を得ています。御礼申し上げます。)

日本には山そのものを御神体とする古い信仰の形があり、その代表的なものが「三輪山」です。三輪山の麓の地域については、纒向遺跡があり、3世紀頃には都市が成立し、王権による祭祀が行われたと考えられています。 三輪山周辺を散策しながら、『古事記』『日本書紀』の神話・伝説、万葉集の和歌を体感しました。

☆行程☆

JR三輪駅→桜井市立埋蔵文化財センター→大神神社→久延毘古神社→狭井神社→山辺の道→檜原神社(元伊勢)→ホケノ山古墳→箸墓古墳→纏向遺跡→JR巻向駅

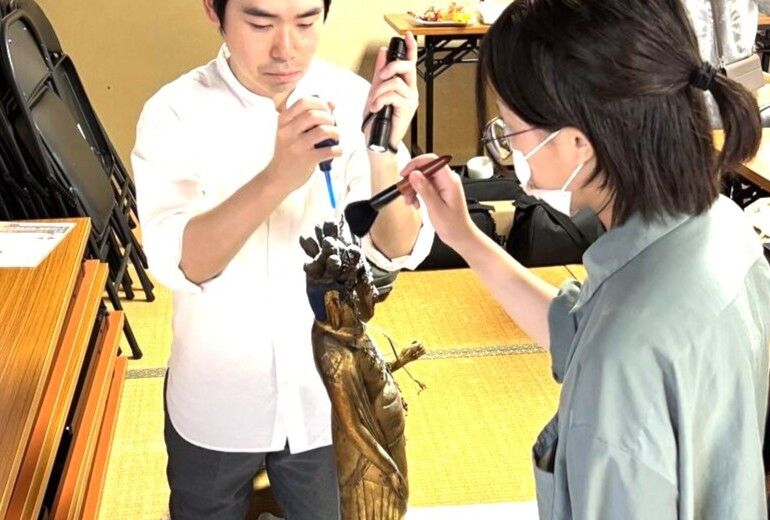

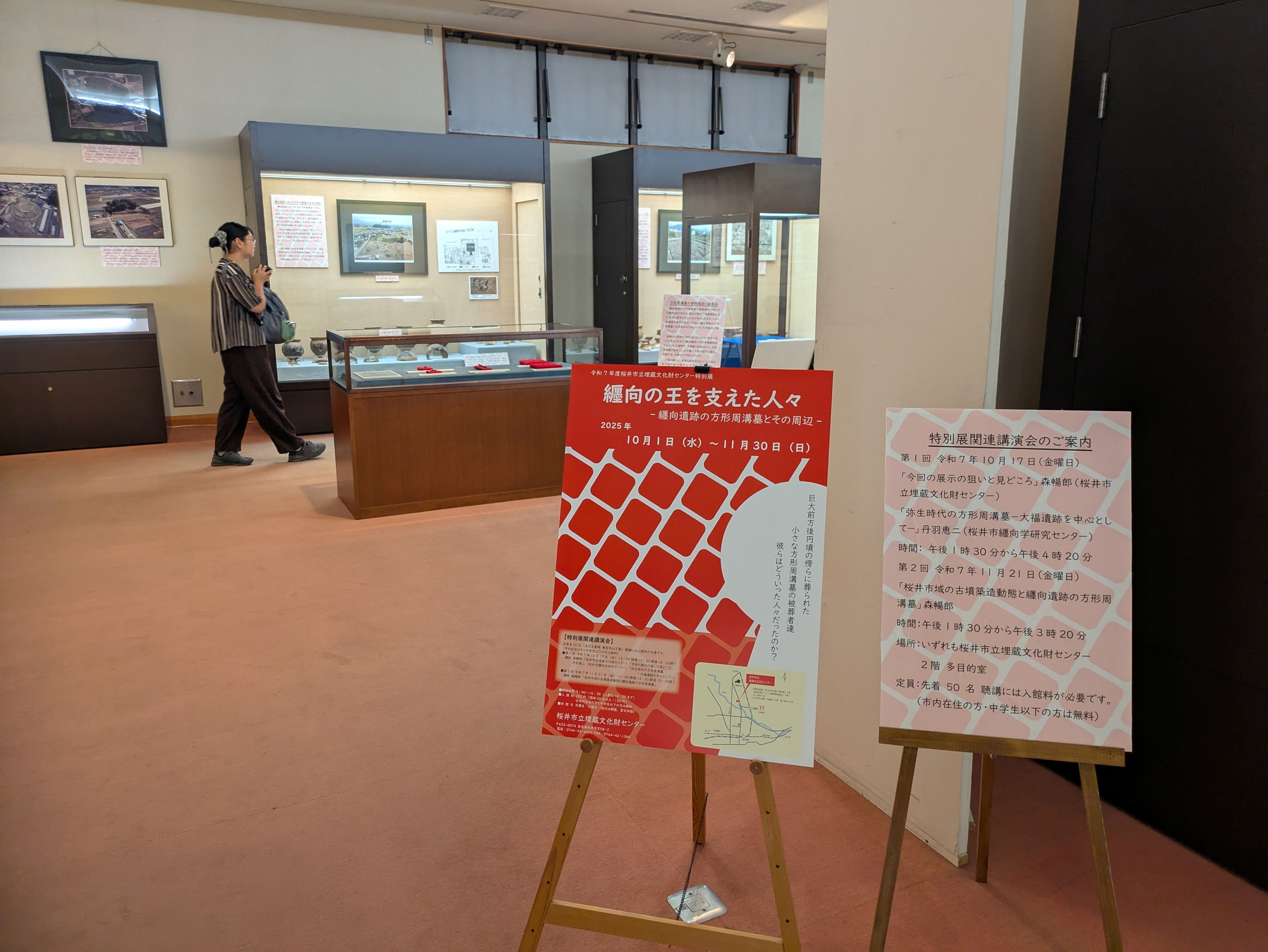

【桜井市立埋蔵文化財センター】

特別展「纏向の王を支えた人々―纏向遺跡の方形周溝墓とその周辺」および常設展示を通じて、散策する「巻向」の地について学びました。

【大神神社】

古事記、日本書紀にもみえる日本最古の神社の一つです。ご祭神は大物主大神、大己貴神、少彦名神。国造りや国家祭祀に関わる重要な神をお祀りしています。

大神神社には本殿がなく、山そのものをご神体として神聖視する、古い信仰の形をのこしています。三輪山自体が、聖なる禁足地であり、一木一草に至るまで一切斧鉞(ふえつ)をいれることを禁じています。それに関連する万葉歌として、次の歌があります。

・三諸は 人の守(も)る山 本辺(もとへ)には 馬酔木(あしび)花咲き 末辺(すゑえへ)には 椿花咲く うらぐはし 山そ 泣く子守る山 ⑬3222

(三諸(三輪山)は人が守っている山。麓のあたりは馬酔木が咲いて。頂上には椿が咲く。本当に素晴らしい山だ。泣く子を守るように大切にする山よ)

古来より山を管理し、人と自然、神とが共生していたことがわかります。

拝殿右前の大杉「三輪の神杉」が神々しくたっています。参拝者が卵と酒をお供えしています。これは三輪山の神・大物主神は蛇の姿をされ、卵が好物だと考えられているからです。(神話の中にも蛇の姿で描かれます)次の万葉歌は、三輪山の杉を詠んだものです。

・味酒(うまさけ)を 三輪の祝(はふり)が 斎(いは)ふ杉 手触(たふ)れし罪か 君に逢ひがたき④712

((うまさけ)三輪の神官が祀る神杉を触ってしまった罪からか、あなたになかなか逢えないのは)

真っすぐに育つ杉を神職が大切に管理していたことを背景があり、この神杉を見るたびにこの万葉歌を想起させます。

【久延彦神社】

知恵の神様で、『古事記』に、「足は行かねど天下の事を尽に知れる神(歩かないけれど天下の事を何でも知っている神)」と記される神ですます。久延毘古はかかしを神格化したものとされます。久延彦神社には展望台があり、そこから大和三山や葛城山、二上山を眺めました。

【狭井神社】

大神荒魂神を主神として、大物主神・の姫蹈鞴五十鈴姫命・勢夜多多良姫・事代主神を祀っています。「華鎮社」とも「しずめの宮」ともいわれ、荒々しい御魂のはたらきで病魔を退散、病気を鎮める神として信仰されています。「養老令」や「延喜式」に「鎮花祭」が行われていたことが記述され、百合根を供え、疫病封じの「薬まつり」がおこなわれています。また拝殿後ろに万病に効く薬井があります。学生の健康祈願をし、口を潤し、歩をすすめました。

【山の辺の道】

「山の辺」とあるように奈良盆地の東麓をめぐる古代の道です。古事記歌謡や万葉歌の歌碑があり、古代を想起しながら、また文学を学びながらハイキングを楽しむことができます。

【檜原神社】

大神神社の摂社で、本殿、拝殿がなく三ツ鳥居(三輪鳥居)を通して御神座を拝し、祭神は天照大御神。天照若御魂神・伊弉諾尊・伊弉冊尊を祀っています。また末社である豊鍬入姫宮(向って左の神殿)は崇神天皇の皇女である豊鍬入姫命をお祀りしています。付近は天照大神の伊勢に鎮座する以前の宮居があった笠縫邑とされ、元伊勢ともいわれます。

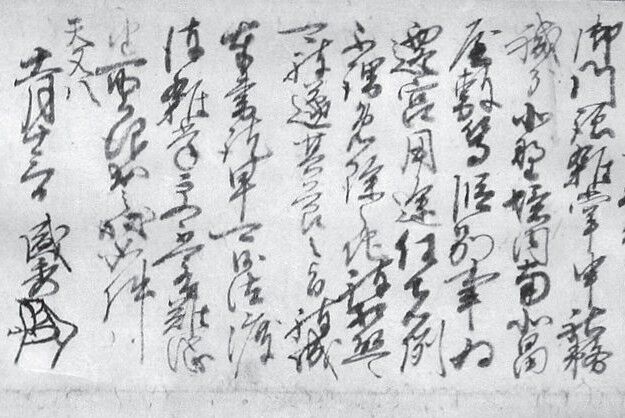

【箸墓古墳】

奈良県桜井市にある前方後円墳。『日本書紀』崇神天皇条には、三輪の大物主神の妻であった第7代孝霊天皇の皇女、倭迹迹日百襲姫命の墓として、宮内庁によって「大市墓」に治定されています。『日本書紀』では、「このお墓は、昼は人が造り、夜は神が造った。大坂山の石を運んで築造したのである。山から墓に至るまで、人民が立ち並び、石を手から手へ渡して運んだ。」とされ、大坂山(奈良県と大阪の国境、二上山付近)の石を運び、人と神とがつくったと、古墳造営の様子を伝えます。

箸墓古墳は墳丘上に、特殊器台形や特殊壺形埴輪の破片が散らばっており、特異な墳型と相まって、古墳時代の開幕の画期をなした時期(おそらく3世紀なかばころ)と位置付けられ、畿内の最高権力者の墓と考えられています。

「実地見学踏査」は、奈良各地を実際に歩き、神話や万葉歌などを学びつつ古代を体感しています。またご朱印帳持参し、お守りを購入したり、お団子をたべたりもします。経験こそ最大の学びであり、財産だからです。

今回は三輪そうめんの「ふし」をみんなで購入し、お土産としました。「そうめんのふし」とは、手延べそうめんを作る過程で、端の部分や曲がった部分を乾燥させたものです。実は三輪山周辺は「手延べそうめん」発祥の地でもあるのです。

実地でしか体験できない、充実した学びの一日となりました。