トピックス

TOPICS

学科トピックス

NEW

2025.09.28

【地理学科 トピックス】教員紹介:羽佐田紘大講師 / ミクロネシア連邦ポンペイ島のマングローブ林を調査してきました。

地理学科講師の羽佐田紘大(自然地理学、環境地理学)です。先日、ミクロネシア連邦ポンペイ島のマングローブ林の現地調査を実施してきたので、簡単にご報告します。

ポンペイ島は日本からの直行便がなく、グアムを経由し、さらにアイランドホッパーでたどり着く場所です。熱帯雨林気候で暑いと思われるかもしれませんが、最高気温が30℃くらいなので、真夏の日本からみれば正直避暑地です。期間中は天候にも恵まれ(スコールはあるが調査中は降らず)、ポンペイ島のランドマークであるソケースマウンテンもきれいに見ることができました(下の写真)。

マングローブは、熱帯・亜熱帯の潮間帯(干潮と満潮の間:干潟)に生育する樹木の総称で、生物の多様性に富んだ独特な生態系を生み出しています。潮間帯(厳密には潮間帯上半分)という限られた潮位環境で成立するため、海面変化や地形変化に敏感に反応し、特に近年の海面上昇の影響を大きく受けています。一部地域では海面上昇の影響と考えられる表層侵食が発生し、本来埋まっているはずの部分まで露出してしまっています(下の写真)。

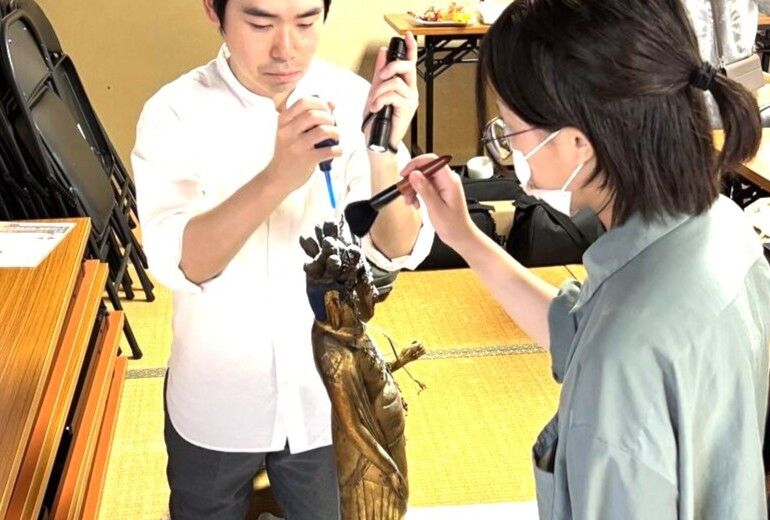

私は現在、複数の研究者と共に、ミクロネシア連邦ポンペイ島と西表島のマングローブ林を対象として、近年の海面上昇に対して表層侵食などの負の影響がどの程度現れるのかを、群落レベルで定量的に明らかにすることを試みています。私は地形学や地理情報システム(GIS)が専門なので、主にマングローブ域や後背地(集水域)の地形・土地利用解析を担当しています。分析・解析そのものは分担ですが、現地調査は全員で協力して行います。ポンペイ島には調査地が複数あり、車で近くまで行けるところもあれば、ボートでないと接近できないところもあります。とある調査地に向かうときは、リアルジャングルクルーズを体験することもできます(下の写真)。

今回の調査では、固定プロットでの堆積物採取や毎木調査(幹や根の長さ・太さなどを測定)を実施しました。マングローブ調査は本当に体力勝負です。なかでも支柱根(ヤエヤマヒルギの地上部の根)の測定は苦労します。下の写真が密に生えている支柱根です。これらの根のうち、決められた区画内のものを全部計測しなくてはいけません。

体力を使った後はやはりエネルギー補給が必要です。海外では食事が合わないこともありますが、ポンペイ島ではその心配はいりません。なぜなら日本食が簡単に食べられるからです。なかでもマグロの刺身は近海ものなので絶品です(下の写真)。

実はポンペイ島、戦時中に日本の統治下にあったため、食文化をはじめとしてその名残がいたるところでみられます(下の写真)。戦争遺跡目的で訪れる人もいるくらいです。

科学的な成果を得ることはもちろん重要ですが、その土地の文化や歴史に直接触れられるのも現地調査の楽しみです。