史学科のトピックス

TOPICS

お知らせ

NEW

2025.11.19

奈良大学文学部史学科もお世話になっております服部光真氏(元興寺文化財研究所)、小松明日香氏(御所市教育委員会)が登壇される全史料近畿部会第178回例会が開催されます。

全史料近畿部会第178回例会

「地域史料調査の現段階――奈良県下の市町村の取り組みから」

このたび全史料協近畿部会では、第178回例会を企画いたしました。

今回は「地域史料調査の現段階――奈良県下の市町村の取り組みから 」をテーマといたします。

対面のみでの開催となりますが、多くの方にお集まりいただければ幸いです。

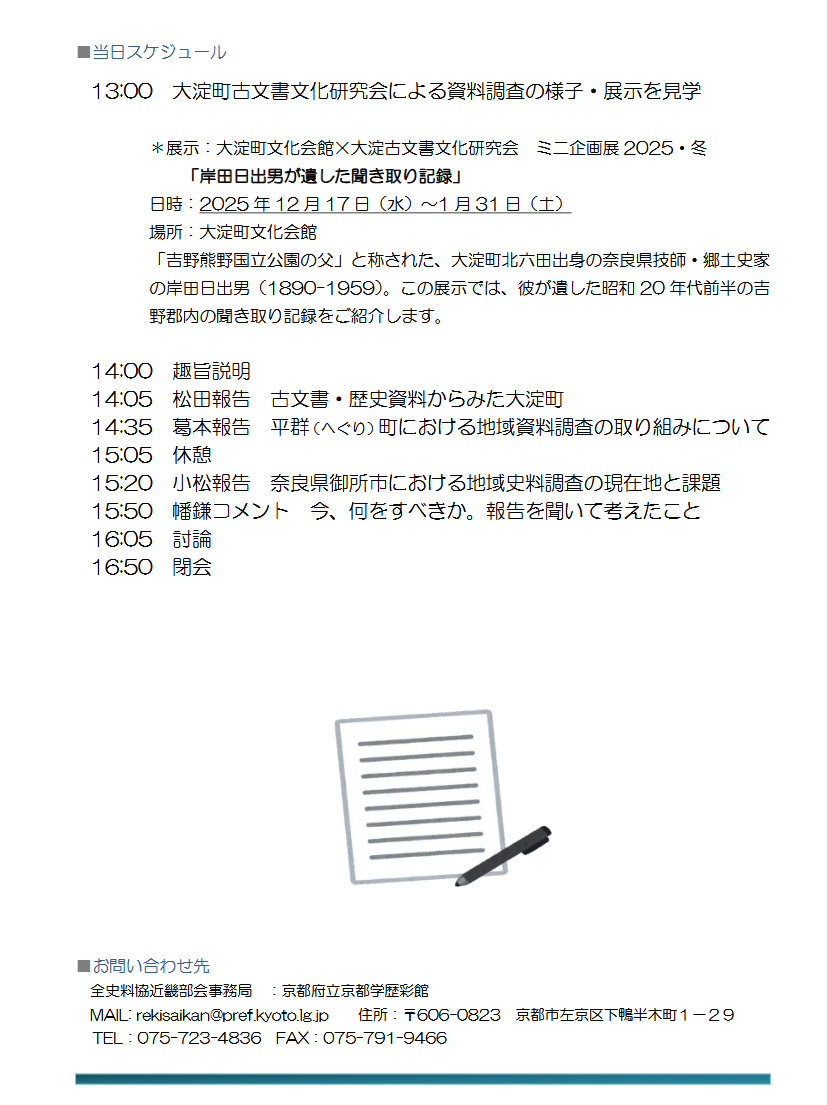

■と き 令和7年(2025)12月21日(日曜日)

13時00分~16時50分(13時より見学開始)

■場 所 大淀町文化会館

・近鉄吉野線「下市口駅」で下車。北へ徒歩15分。

駅前からタクシーで、ワンメーター程度です。車の場合は、会場周辺の無料駐車場をご利用ください。

以下のウェブサイトを参照のこと。

■報 告 者

報告者1 松田 度 氏(大淀町教育委員会)

報告者2 葛本 隆将 氏(平群町教育委員会)

報告者3 小松 明日香 氏(御所市教育委員会)

コメント 幡鎌 一弘 氏(天理大学教授)

司会 服部 光真 氏(元興寺文化財研究所)

■開催方法 対面開催。オンラインはありません。

参加費無料。定員は定めませんが、参加申し込みをお願いします。

■開催協力

大淀町古文書文化研究会

■内容

近畿部会では、令和6年度、第137回例会において、近年の奈良県下における地域史料、古文書の調査の進行を受けて、今日における地域史料調査の意義を確認するとともに、歴史研究の視点からの地域史料調査の現段階における理念や方法論的到達点、そして問題意識や課題を共有するべく、山添村などで古文書調査をされている奈良大学の木下光生氏、全県規模で古文書の所在確認調査を進められている奈良県の山田淳平氏にご報告いただき、議論を行った。地域社会や所有者をめぐる社会状況の変化を捉え、調査の現場から史料保存の現代的意義に迫る重要な問題提起が行われた。

これを受けて、今回は、地域と最も近いところで日常的に文化財・歴史資料の調査、保存に向き合っている市町村の取り組みを取り上げたい。今日奈良県下の各市町村でもさまざまなかたちで史料調査や保存に向けた取り組みが行われているが、今回は大淀町文化会館での史料調査の様子を見学し、同町教育委員会の松田度氏、平群町教育委員会の葛本隆将氏、御所市教育委員会の小松明日香氏にご報告いただく。そして県下の古文書調査に取り組んでこられた幡鎌一弘氏にコメントをお願いする。

総じて本例会を通して、市町村での史料調査・保存の現場で培われてきた今日の地域史料調査の現段階における問題意識や方法論を改めて確認し、地域史料調査・保存の成果と課題を展望したい。前回同様に、部会内で活発なアーカイブズ学の分野の関心との接点をも探る機会とすることも意図したい。

■お申し込み方法

以下の参加フォームよりお申し込みください。

■お申し込み締切

令和7年(2025年)12月18日(木曜日)正午まで

■当日スケジュール

13:00 大淀町古文書文化研究会による資料調査の様子・展示を見学

*展示:大淀町文化会館×大淀古文書文化研究会 ミニ企画展2025・冬「岸田日出男が遺した聞き取り記録」日時:2025年12月17日(水)~1月31日(土)場所:大淀町文化会館「吉野熊野国立公園の父」と称された、大淀町北六田出身の奈良県技師・郷土史家の岸田日出男( 1890-1959)。この展示では、 彼が遺した昭和20年代前半の吉野郡内の聞き取り記録をご紹介し ます。

14:00 趣旨説明

14:05 松田報告 古文書・歴史資料からみた大淀町

14:35 葛本報告 平群(へぐり)町における地域資料調査の取り組みについて

15:05 休憩

15:20 小松報告 奈良県御所市における地域史料調査の現在地と課題

15:50 幡鎌コメント 今、何をすべきか。報告を聞いて考えたこと

16:05 討論

16:50 閉会

■お問い合わせ先

全史料協近畿部会事務局(京都府立京都学・歴彩館)

TEL:075-723-4836 FAX:075-791-9466

多数のご参加をお待ちしています。よろしくお願いいたします。令和7年11月17日 全史料協近畿部会事務局(京都府立京都学・歴彩館)